高周波多重読み出しの広帯域化に向けたアナログボードの開発

概要

MKID や TES などの超伝導検出器は、多重読み出しにより配線数を減らし、極低温での動作を実現する。通信用の市販品を流用して、その読み出し回路が比較的容易に実現できる。しかしながら、1) 強いバンドパスフィルタが実装されているため透過特性が悪い、2) 使用できる帯域に制限がある、3) ロジックが必要以上に複雑である(単純な連続動作に不向き)、4) 消費電力が大きく動作が不安定、などの困難を抱えている。これらの問題を解決するために、広帯域かつシンプルな構造のアナログボードの開発を行った。

メンバー

- 田島治、Tajima Osamu(監督と言う名のサポーター: KEK素核研)

- 石塚光、Ishitsuka Hikaru*(エース: 総研大)

- 小栗秀悟、Oguri Shugo(応援団: KEK、学振PD)

- 内田智久、Uchida Tomohisa(コーチ: KEK素核研)

- 池野正弘、Ikeno Masahiro(コーチ: KEK素核研)

機能・特徴

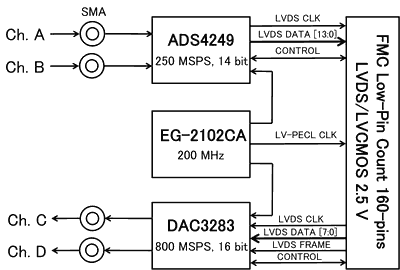

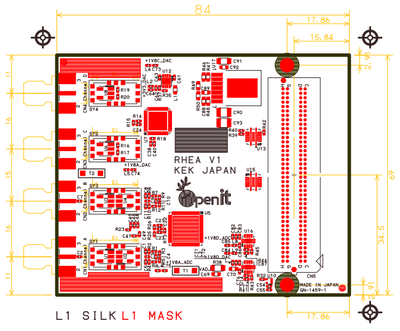

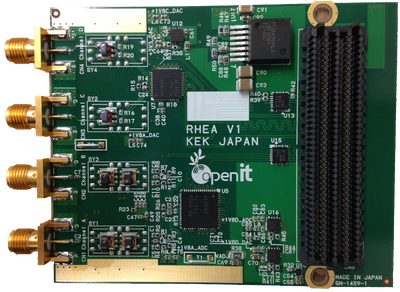

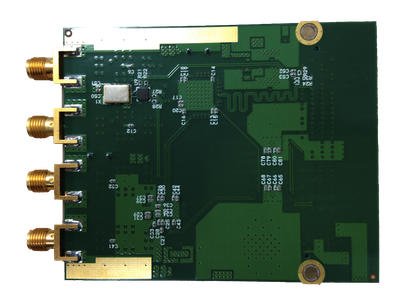

16 ビット 2 チャンネル DAC と 14 ビット 2 チャンネル ADC チップを搭載し、それらが連続的に動作する。動作速度はボードに搭載したクロックに固定とする(200 MHz)。ユーザー定義の高周波信号(FPGA によって生成)を DAC を介して連続的に出力、ADC によって連続的にA/D 変換するシンプルな回路とする。高周波信号の入出力コネクタ形状は SMA とし、DAC/ADC の直後/直前にフィルター等を実装しない。フィルター実装はユーザーにゆだねる(例えば、市販品を SMA コネクターに直接つないで使用する)ことによって、フィルターに関する研究を分離すると共に選択の自由度を持たせた。

公開予定リソース

回路図

- RHEA v.1.0(PDF)

ソースコード

- 1-MUX readout(FPGA firmware、Slow-controller)

図・写真等

関連リンク

- FPGA firmware Git repository

- Slow-controller Git repository

- Master thesis Git repository

- Jupyter lognote

発表論文リスト

修士論文

国際会議

- H. Ishitsuka, M. Ikeno, S. Oguri, O. Tajima, N. Tomita and T. Uchida "Front-End Electronics for the Array Readout of a Microwave Kinetic Inductance Detector Towards Observation of Cosmic Microwave Background Polarization" [Low Temp. Phys. pp. 1-7 (2016)]

学会

- 石塚 光 『高周波多重読み出しの広帯域化に向けたアナログボードの設計・開発』 日本物理学会 2014 年秋季大会(PPTX)

- 石塚 光 『高周波多重読み出しの広帯域化に向けたアナログボードの開発』 日本物理学会 2015 年第 70 回年次大会(PPTX)

- 石塚 光 『超伝導検出器 MKID の周波数多重読み出し用フロントエンド回路の開発』 日本物理学会 2015 年秋季大会(PPTX)

- 石塚 光 『超伝導検出器 MKID の周波数分割多重読み出しロジックの実装と評価』 日本物理学会 2016 年第 71 回年次大会(PPTX)

研究会・シンポジウム

- 石塚 光 『MKID 用多重読み出し回路の広帯域化に向けたアナログボードの開発』 Open-It 若手の会 2014 年(PPTX)

- 石塚 光 『超伝導検出器の多重読み出しに用いるプリント基板の開発』 ICEPP シンポジウム 2015 年(PPTX)

- 石塚 光 『超伝導検出器 MKID の周波数多重読み出し用フロントエンド回路の開発』 計測システム研究会 2015 年(PPTX)

- 石塚 光 『GroundBIRD 実験のための読み出しシステムの開発』 Open-It 若手の会 2015 年(PPTX)